한국의 핵잠수함 논의: 전략적 필요성과 대외적 파장

한국이 핵잠수함(Nuclear Powered Submarine) 보유를 논의하는 것은 북한의 잠수함 발사 탄도미사일(SLBM) 위협에 대한 압도적인 비대칭 대응 능력을 확보하려는 전략적 필요성에서 시작되었습니다. 핵잠수함은 디젤 잠수함과 달리 장기간 수중 작전이 가능하여 북한 SLBM 기지를 은밀하게 감시하고 유사시 대응하는 데 최적의 플랫폼으로 꼽힙니다.

그러나 이 논의는 미국 내 국방 전문가와 정책 커뮤니티에서 복잡하고 현실적인 시선과 함께 상당한 우려를 낳고 있습니다. 미국의 반응은 크게 ‘전략적 필요성 인정’과 ‘핵확산 방지 의무 충돌’이라는 두 축으로 나뉩니다.

1. 현실적 시선: 전략적 필요성 인정과 ‘기술 공유’의 가능성

미국 국방 전문가들은 한국이 핵잠수함을 원하는 군사적 이유 자체는 인정합니다. 특히 북한의 SLBM 능력 고도화는 한미 연합군에게 중대한 위협이 됩니다.

- 대북 감시 임무의 최적화: 핵잠수함은 잠항 능력이 무제한에 가깝기 때문에, 북한 잠수함 기지와 은신처를 24시간 감시하는 **’끈질긴 감시자(Persistent Monitoring)’**로서의 역할을 수행할 수 있습니다. 이는 한미 연합 감시 자산의 효율성을 극대화하는 데 기여합니다.

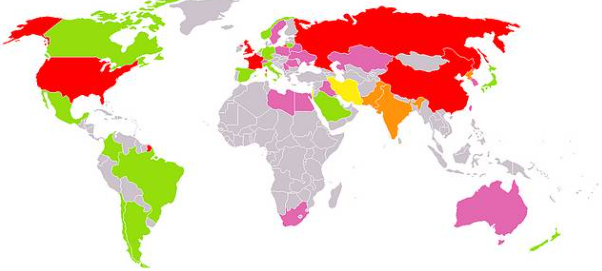

- AUKUS 모델의 잠재적 확장: 미국은 이미 영국, 호주와 함께 AUKUS를 통해 호주에 핵잠수함 기술을 이전하는 전례를 만들었습니다. 이는 ‘동맹국의 안보 역량 강화’를 명분으로 핵추진 기술을 공유할 수 있는 외교적 가능성을 열어두었다는 현실적 시각을 제공합니다. 다만, 이는 군용 핵잠수함에 필요한 고농축 우라늄(HEU) 사용 여부와는 별개의 문제로 논의됩니다.

2. 주요 우려 사항: 핵 비확산 체제 훼손 가능성

미국 국방 및 외교 정책 커뮤니티에서 한국의 핵잠수함 보유 논의에 대해 가장 강하게 우려하는 지점은 국제 핵 비확산 체제(NPT)의 훼손 가능성입니다.

- 고농축 우라늄(HEU) 문제: 군사용 핵잠수함은 일반적으로 **90%에 달하는 고농축 우라늄(HEU)**을 연료로 사용합니다. 한국은 현재 한미 원자력 협정에 의해 우라늄 농축에 제약을 받고 있으며, HEU를 생산하거나 사용하기 위해서는 협정을 개정해야 합니다. 미국은 HEU 농축 기술이 핵무기 개발로 전용될 가능성을 극도로 우려합니다.

- 지역적 핵 도미노 현상 촉발: 미국 전문가들은 한국의 핵잠수함 보유가 일본, 대만 등 주변국의 군비 경쟁을 자극하고, 결과적으로 동북아시아의 핵 비확산 체제를 약화시킬 위험성이 있다고 지적합니다. 이는 중국의 반발을 유발하고 지역 안정을 해칠 수 있습니다.

- 대북 제재 공조 약화: 핵잠수함 건조는 북한의 핵무장을 비판하는 한국의 입지에 부담을 주고, 대북 제재를 위한 국제 공조를 약화시킬 수 있다는 우려도 제기됩니다.

결론: 안보와 외교의 섬세한 균형점 찾기

미국 국방 커뮤니티의 시선은 **’한국의 안보 수요는 이해하지만, 국제적 파장을 무시할 수 없다’**는 지극히 현실적이고 실용적인 관점에 기반합니다. 한국의 핵잠수함 보유는 기술적, 재정적 문제를 넘어 한미 동맹의 전략적 목표와 국제 핵 비확산 규범 사이에서 섬세한 균형점을 찾아야 하는 고도의 외교 문제입니다.

한국은 핵 비확산 원칙을 준수하면서도 핵잠수함 도입의 전략적 목표를 달성하기 위해, **저농축 우라늄(LEU)**을 사용하는 기술적 대안을 모색하거나 AUKUS 모델과 유사한 특정 조건의 기술 지원을 미국에 설득하는 외교적 노력을 병행해야 할 것입니다.